- HOME/

- 敷島Magazine/

- 金子教授に聞く【対談】パッシブデザインへの取り組みとこれから

金子教授に聞く【対談】パッシブデザインへの取り組みとこれから

注文住宅事業

こんにちは。敷島住宅、広報課の和田です。

敷島住宅のパッシブデザインへの取り組み、「パッシブデザイン7地域モデル」。

今回はその構築に携わっていただいた、千葉工業大学 創造工学部建築学科の金子尚志教授と、弊社取締役設計部長 加藤武司との対談をお送りします。

金子先生は、2024年3月まで滋賀県立大学に在籍され、2018年から敷島住宅との産学共同プロジェクトで多くのお力添えをいただいています。

今回は、私たちのパッシブデザインへの取り組みをふり返るとともに、今後の展望についてもお伺いしました。

【プロフィール】金子尚志教授

http://www.cit-architecture.jp/index.html?page=lab.KanekoNaoshi

以下、聞き手:加藤 語り手:金子先生 進行:和田

パッシブデザインとは?

――まず、あらためてパッシブデザインとはどのようなものかお聞かせください

金子先生

一般的に「パッシブデザイン」と呼ばれているのは、エアコンや暖房器具など電気やガスなどの人工的なエネルギーの使用を極力減らし、窓からの風や太陽の光、暖かさを活用しながら、快適に過ごせる住宅を考えていく設計手法を指します。

――パッシブデザインは、今、時代的に求められているのでしょうか?

金子先生

今というよりは2000年以降から広く知られるようになり、現在ではパッシブデザインを先進的に取り入れた住宅の普及がかなり進んでいますね。

加藤

日本も「2050年には温室効果ガスをゼロにして地球環境に貢献する※」ことを打ち出していますが、世界でも同様に様々な取り組みが行われています。

当社も自然のエネルギーを活用するパッシブデザインに取り組み、地球環境に貢献していきたいと考えています。

金子先生

CO2排出ゼロを目指す動きの中で、それだけに留まらず、それをきっかけとして住まいの快適さに繋がり、我々の暮らしが豊かになれば、とても良いのではないかと考えています。

――社会や地球環境だけではなく、私たち自身の暮らしに繋がっているということですね。

※【参考】2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

引用:環境省「脱炭素ポータル」

敷島住宅のパッシブデザインへの取り組み

滋賀県立大学との共同開発

――敷島住宅のパッシブデザインへの取り組みのベースとして、滋賀県立大学金子研究室との産学連携による「パッシブデザイン7地域モデル」が挙げられますね。

加藤

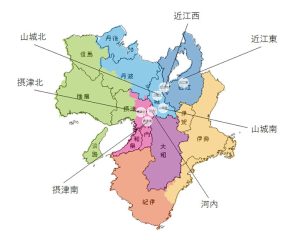

そうですね。私たちはこの共同プロジェクトで、まず事業展開している大阪・京都・滋賀をそれぞれの気候風土に即して「パッシブデザイン7地域モデル」に分類しました。

そして、各地域特性に適したパッシブハウスを開発・建設することで、豊かな生活と省エネルギーを実現することをテーマとしたわけです。

住宅業界において「パッシブデザイン」が浸透しつつある中、「7地域モデル」は弊社の活動や考え方を象徴する大きな特徴になるのではないかと思います。

金子先生

2府1県を主に活動されている敷島住宅さんが、よりそれぞれの地域性を掘り下げ事業展開していく方法を模索されていることをお聞きし、各地域性を表すパッシブモデルを考える必要があるのではないかという話になりました。

議論を重ね、府県の単位だけではなく、現代的な行政区分に置き換えるとともに昔の藩単位でも考えてみました。

そうすると、実は同じ府県や行政区分の中でも地域性にかなり違いがあり、気候も異なっていたため、7地域に分けて進めることになったわけです。

加藤

京都、大阪、滋賀の3府県を7地域に分けている点が、それぞれの地域に根差して事業を展開していくという弊社の考えと本当にマッチしていて、すごく良かったなと感じています。

金子先生

7地域に分けることで、お住まいになる方にご自身の地域に対する新たな気づきを提供できるのではないかという話もしていましたよね。

パッシブデザインが少しずつ浸透する中で、敷島住宅さんの特徴を形にし、住まいや暮らしの豊かさに繋げていくという点で意義のある取り組みになっていると思います。

「パッシブデザイン7地域モデル」とパッシブアイテム

――ここで、「パッシブデザイン7地域モデル」の概要をご紹介しておきましょう。

まず、私たちは当社分譲地のある京阪滋の地域を7つに分けて調査。

各地域の気候特徴や地形、文化、立地条件などに応じたパッシブアイテムを採用し、「風」・「熱」・「光」をコントロールすることで、それぞれの地域性を表すパッシブモデルを設計していきました。

- 近江東:床蓄熱による室温のコントロール

夏季・冬季共に日較差が大きい/冬季の気温が低い

たたき土間・吹き抜け・ハイサイドライトを採用 - 近江西:地域の風を利用した気流のコントロール

琵琶湖と比叡山による特徴的な風が流れる

越屋根・吹き抜け・通り土間・ハイサイドライトを採用 - 山城北:自然換気を促す気流のコントロール

一年を通して風が少なく、採り込みにくい

吹き抜け・ハイサイドライト・風の長庭を採用 - 山城南:天空光と直射光による明るさのコントロール

周辺建物と距離がある/夜間から早朝にかけて湿度が高い

吹き抜け・トップライト・北窓・地窓を採用 - 河内:ウィンドキャッチャーによる気流のコントロール

住宅が密集しており、風を採り込みにくい

土壁・スキップフロア・ハイサイドライトを採用 - 摂津北:日射遮蔽による室温のコントロール

夏季の気温が高く日射量が多い

サンルーム・可動ルーバーを採用 - 摂津南:トップライトと断面構成による明るさのコントロール

住宅が密集しており、光を採り込みにくい

トップライト・階段スペース・袖壁を採用

「近江西、風の通り土間の家」がグッドデザイン賞を受賞

金子先生

これまでに3カ所完成し、今まさに4カ所目に取り掛かっているんですよね。

それぞれに思い入れがありますが、私の中で特に印象に残っているのは、やはり1カ所目の「近江西」ですね。

加藤

私も、はじめて「近江西、風の通り土間の家」を見た時、率直に何か新しさを感じました。

同時に、これから取り組んでいくパッシブデザインのイメージが湧きましたね。

さらに、2019年グッドデザイン賞に応募し、受賞できたことも意義ある成果となりました。

金子先生

審査員の講評で、「こういう取り組みが今後も増えていくことに期待したい」というようなコメントをいただきました。

まさに我々が展開していこうとしていた、「パッシブデザイン7地域モデル」に向けての1つのメッセージだったのではないかと感じましたね。

加藤

お住まいになられるお客様からのご意見としても、「住まいを育てているように感じられて、豊かに生活できている」というお喜びのお声をいただきました。

我々住宅を供給する会社としては、ありがたいお言葉だと感じましたし、パッシブデザインを通して、今後お客様にさらに豊かな生活を届けられるのではないかと実感しました。

パッシブデザインで重要なポイントとなる「窓」

パッシブデザインの歴史と日本における課題

――ここであらためて、パッシブデザインの歴史をお伺いできますか?

金子先生

パッシブデザインは、20世紀初頭のアメリカでパッシブソーラーから始まりました。

資源大国のイメージがあり、少し意外かもしれませんが、アメリカでの「太陽の熱をいかに効率よく使うか」という研究を起源としているのです。

その後ヨーロッパに伝わり、世界に広がっていく中で日本にもその考え方が入ってきました。

ところが、日本には暑い夏と寒い冬がありますよね。

太陽の熱を活用する発想から始まったパッシブソーラーですが、日本では、「いかに夏を涼しく過ごすか」と「冬はいかに太陽の熱を使って暖かく過ごすか」の矛盾する二つの課題があります。

これらをデザインの力で解決していく考えから、現在のパッシブデザインに至っています。

――難しいテーマですよね。

金子先生

両方を考えなければいけないので、本当に矛盾していますよね。

例えば南側の窓を大きく取ると、もちろん冬はしっかりと暖かく、そして明るく過ごせますが、一方で夏はどう過ごすのかという話になってきます。

加藤

特に最近の夏は暑さが厳しいですよね。

金子先生

そうですね。建築を供給する我々は、建築のデザインに留まらず、エアコンをどう活用するのかについても考えていかなければならないと思っています。

――エアコンは設備の一つですが、住宅全体として考えていくということでしょうか。

金子先生

そうですね。住宅の設計によって、できるだけエアコンを使う時間を減らしていきたいですね。

単に、「夏はエアコンをつければいい」という解決法ではなく、エアコンを使うのか、窓を開けるのかなど選択の幅が広がるといいと思います。

高断熱に加え、外部の環境を取り入れる「窓」を重視

――では、パッシブデザインを進めるためには、高断熱を追求する方がいいのでしょうか。

金子先生

基本的には高断熱にすることによって、冬は内部の熱を外に逃がさず、夏は外からの熱を中に入れない効果があります。

つまり、壁や屋根など建物の外皮性能を上げることが基本ですね。

しかし、それだけではカプセル型の住宅になってしまいます。

基本的には動きのない住宅建築で、そこに住まう人が唯一動かせるのが窓やドアです。

つまり、これらをいかにデザインするかがすごく大事になってくるわけですね。

しっかりと性能を上げた外皮に対して、開けやすい窓や開けたくなる窓を作ることが、外部の環境を取り込んで快適に過ごせるパッシブデザインに繋がると思います。

――「開けたくなる窓」って、いいですね。

金子先生

そうなんです。やはり使う人に働きかけたり、語りかけたりするような窓のデザインを考えていきたいですね。

“窓を寂しくさせない”ことはすごく大事だと思います。

――プランを立てる時点から考えておくことが重要なんですね。

金子先生

そうですね。また、お住まいになられるお客様にとって、最も切実な問題として「光熱費」があると思います。

住まう中でできるだけコストを減らしていくことは大切ですが、パッシブデザインにおいては、「ランニングコストが下がる一方で、生活のクオリティは上がる」という両立がとても大切だと思っています。

パッシブデザインのコストをどう考えるか

――住み始めてからのコストのお話が出ましたが、建築時のコストについてはいかがでしょうか?

加藤

お客様はやはり、「高性能であれば、それだけ初期コストもかかるのでは?」という点をシビアに意識されていますね。

金子先生

パッシブデザインには、断熱性を高めるための仕様、外部環境を取り込む窓の構成やデザインなど一定のコストがかかってくるんですよね。

お客様としては、最初にかかるコストを非常に大きく感じられることと思います。

そこで大切なのが、「省エネルギーによって、どれくらいの期間で回収できるのか」という視点ですね。

さらに、これからの時代は時間軸を少し長く捉え、「建てる時に、将来にわたる暮らしやすさを考えることで長く快適に住める」という思考に繋げていけるといいですよね。

加藤

トータルで見た時にどうかという考え方が大事ということですね。

住宅を取り巻く世の中の流れと展望

ホールライフカーボンと循環型の住まいづくり

――脱炭素社会の実現に向けた、住宅のあるべき姿について教えてください。

金子先生

はい。冒頭に2050年に関するお話がありましたが、我が国では「ホールライフカーボン」という考え方がまだまだ普及し始めたばかりです。

これは建物ができてから廃棄されるまでのライフサイクル全体で排出されるCO2を指し、これを減らそうとする考え方が少しずつ世の中に浸透し始めています。

「成長の時代」といわれた20世紀は、いかに使用するエネルギーを減らすかに注力してきましたが、「循環の時代」や「定常の時代」と呼ばれるこれからは、自然循環や素材循環などを念頭に「建物をどのようにつくっていくのか」を追求する――、つまり循環型の住まいづくりにシフトしていく必要があると思っています。

省エネルギーやコスト面での採算性だけでなく、こうした長い時間軸での考え方をお客様にご提示しながら、住宅をつくっていけるといいなと思います。

加藤

やはり、素材も重要になってきますね。

金子先生

そうですね。「パッシブデザイン7地域モデル」でも、省エネルギーのことだけでなく、人々の生活やその地域の特徴を重視して、「どんな素材をどう調達するのか」を重視しました。

単に新しい建材を遠くから運んできて使うのではなく、その地域が持っている素材を使ったり、その地域で採れる石を使ったりといった取り組みがますます重要になってくると思います。

パッシブデザインのこれから

――パッシブデザインが目指すべき方向性についてどのようにお考えですか?

金子先生

実は日本の建築や住宅は、元々世界に先駆けた性能を持っていたことから、「そこからいかに性能を上げるか」がかなり難しい問題になっており、政府をはじめ各住宅会社もその点に力を注いでいる状況です。

2050年までの中間目標として2030年に温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減することが掲げられています。

この目の前の目標に向けて、我々に何ができるのかを考えた時に、住宅性能だけでは数値目標達成には限界があると感じています。

そこで、住まう方自身が、「快適に暮らしながら、エネルギー消費を減らす」ことが大きなカギとなります。

単に住宅の性能を上げればいいのではなく、自然の力を活かして過ごしたくなる快適な住まいをいかにつくり出せるかに尽きるのではないでしょうか。

住まう方と敷島住宅さんがしっかりと連携しながら、そういう住まいを供給できればよいのではないかと思います。

――責任ある使命をしっかりと果たしていきたいですね

加藤

はい。「パッシブデザイン7地域モデル」は、今4カ所目を進行中ですので、残り3カ所についても、ぜひ金子先生と一緒に取り組んでいきたいと思っています。

まずは7地域で完成して、そこからがスタートというような思いです。

金子先生

「パッシブデザイン7地域モデル」ができあがれば、お客様にもそれぞれの違いをご提示できますし、住まう人の意識に働きかける説得力が増すのではないでしょうか。

加藤

そうですね。分譲地としての「パッシブデザイン7地域モデル」を通して我々の実績をトータルで感じていただき、さらに魅力的な住宅のご提供に繋げていきたいです。

金子先生

お客様にとって、「魅力的」ってすごく重要なキーワードだと思います。

住宅建築は、最終的に長く住んでいただくという点に尽きるのではないでしょうか。

敷島住宅さんと我々で一緒に長く愛していただける住まいづくりを続けていきたいですね。

――本日はありがとうございました。

まとめ

いかがでしたか?

敷島住宅のパッシブデザインは、単なる省エネのための手法ではなく、地域の風土や暮らしに寄り添いながら、快適性や豊かさを追求する取り組みです。

その象徴となるのが、「パッシブデザイン7地域モデル」。

地域の気候や文化を反映した住まいづくりを形にしています。

“高性能”に加え、“暮らしの質”を高める視点で、住まう人とともに環境を育む。

そんな住まいのあり方を、敷島住宅はこれからも追求していきます。

対談の様子はこちらの動画から

https://www.youtube.com/watch?v=zvpzliqYQNc

敷島住宅で戸建て分譲地をお探しの方はこちらから

https://www.shikishima-town.com/

敷島住宅で注文住宅をご検討の方はこちらから

関連記事

特集

2026.01.23

NEW

甲賀市×近江八幡市「御城印スタンプラリー」開催中!

特集

2025.12.26

新年を迎えて、おうちで叶える私らしいひととき

特集

2025.12.24

今年もありがとうを形に。家族で楽しむプチギフトアイデア

特集

2025.11.21

【山科エリア】駅から歩いて行ける!山科周辺の紅葉めぐり!【山科疎水・毘沙門堂ほか】

特集

2025.10.24

保険や家計をトータルサポート【資産コンサルティング事業】

特集

2025.10.24

守口・南寺方周辺のおでかけスポットをご紹介!

特集

2025.10.10

敷島ステラ 伏見・羽束師Ⅳの 若手設計士の感性が光る モデルハウス3棟の魅力を解説!

特集

2025.09.30

インテリアの最新トレンド! 『ジャパンディ』をご存知ですか?

特集

2025.09.26

敷島住宅のモデルハウスを徹底解剖! 敷島ステラ伏見・羽束師Ⅲで大注目の2棟をご紹介!!

特集

2025.09.19

秋の旅行前に、わが家の防犯・防災チェック

特集

2025.09.17

緑のある生活をもっと気軽に! レンタル観葉植物のススメ!!

特集

2025.08.29

リンナイのガス⾐類乾燥機「乾太くん」にデラックスタイプが登場♪

特集

2025.08.19

【対談】「パッシブデザイン7地域モデル」はいかにして生まれたか

特集

2025.08.01

科学館で涼しく学ぶ夏休み!【大阪・京都・滋賀】

特集

2025.07.31

どんなお家にも似合う! YKKapのカーポート『プレーンルーフ』が新登場!!

特集

2025.07.25

【京都・城陽で8/8から!】七夕スカイランタン祭り2025